建築師藝廊

「建築師藝廊」成立於 2023 年 10 月,是一個融合展示與交流的空間,專為建築師及相關產業打造。我們以建築師為核心,定期舉辦多元化的建築分享會,旨在促進設計者、營建業者與建材供應商在 ESG(環境、社會與公司治理) 框架下的互動與合作。

目前,活動內容涵蓋 建築設計、結構規劃、景觀設計、室內設計、房地產、文史研究、BIM、AI 等多個領域。我們希望透過參與、交流與反饋,讓更多卓越的設計作品和設計者被看見,並引導更多人共同感受城市未來的美好與可能性!

「建築師藝廊」期待成為建築界的靈感交匯地,推動創新與永續的對話。

〔建築師俱樂部 X 建築讀書會〕交流活動

大合照

大合照 大合照。

大合照。 將風廊、遮蔭與新式木造建築等都市設計手法納入都市計畫管控。

將風廊、遮蔭與新式木造建築等都市設計手法納入都市計畫管控。 嘉義市同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台等成果。

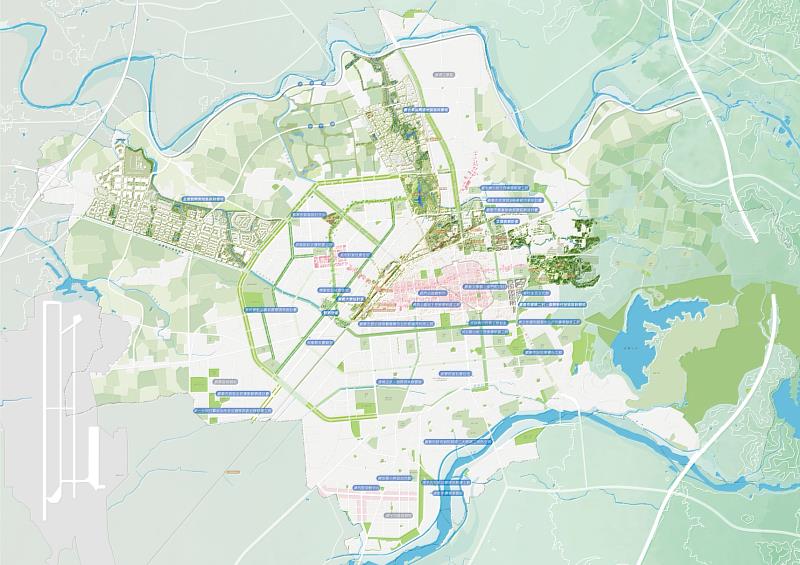

嘉義市同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台等成果。 嘉義市整體發展藍圖。

嘉義市整體發展藍圖。