打開臺北城的時空膠囊 《臺灣赴任:今村製圖師的1897-1898》線上開展 | 中央社訊息平台

新竹市美術館百年特展《築跡永恆:新竹市役所的百年光影》登場 邱臣遠代理市長邀民眾見證建築百年風華 | 中央社訊息平台

(中央社訊息服務20250527 16:58:55) 即日起至8月3日於新竹市美術館推出《築跡永恆:新竹市役所的百年光影》特展,今日舉行開幕儀式,由秘書長張治祥代表代理市長邱臣遠宣布開幕。

2024 成大臺灣學「Formosa 偎海 e 所在-從 Formosa 航向東亞 V」10 日舉行活動開幕

2024 成大臺灣學「Formosa 偎海 e 所在-從 Formosa 航向東亞 V」10 日舉行活動開幕 陳玉女副校長希望觀展者都能在成果展收獲滿滿並獲得啟發

陳玉女副校長希望觀展者都能在成果展收獲滿滿並獲得啟發 人社中心主任楊政達特聘教授指導的作品,將歷史文本用科技方式加以轉譯,再結合AR、遊戲設計展出

人社中心主任楊政達特聘教授指導的作品,將歷史文本用科技方式加以轉譯,再結合AR、遊戲設計展出 歷史學系李啟彰副教授帶領同學,以沈浸式表現及桌遊遊戲展示成果作品

歷史學系李啟彰副教授帶領同學,以沈浸式表現及桌遊遊戲展示成果作品 藝術研究所副教授兼藝術中心研究策畫組組長陳佳彬以留聲機方式策展,讓學生探索聲音與視覺的科學藝術新體驗

藝術研究所副教授兼藝術中心研究策畫組組長陳佳彬以留聲機方式策展,讓學生探索聲音與視覺的科學藝術新體驗 開幕式上與會人士大合照

開幕式上與會人士大合照 展場內「成大人語錄」展區

展場內「成大人語錄」展區行政院政務委員林明昕今(19)日出席「519白色恐怖記憶日典禮」時表示,記憶是轉型正義的重要支柱,也是維繫民主韌性的關鍵。對於立法院新通過「紀念日及節日實施條例」未納入「白色恐怖記憶日」,林政委表達遺憾,並強調行政院推動「白色恐怖記憶日」態度立場不變,將持續省思歷史記憶,推動紀念與教育工作,深化自由民主價值。

519白色恐怖記憶日 銘記歷史記憶 共同守護民主未來 | 中央社訊息平台

(中央社訊息服務20250519 15:34:57) 政府因應民間團體倡議,於去(2024)年4月核定5月19日為「白色恐怖記憶日」,讓我們記取、憑弔過往苦難與歷史。文化部國家人權博物館今(19)日於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉辦「519白色恐怖記憶日」典禮,總統府副秘書長何志偉、行政院政務委員林明昕、監察委員范巽綠、國家人權委員會委員田秋堇及高涌誠、行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆、文化部長李遠、文化部政務次長王時思、國家人權博物館館長洪世芳、受難者家屬黃春蘭、519白色恐怖記憶日發起人代表王美琇、青年代表張瑀婕、倡議519白色恐怖記憶日的政治受難者,以及家屬與聯署者共約150人出席。

安平居民歡慶臺南運河開通99週年 百年盛事提前暖壽─「合影紀念拍」4/25登場 | 中央社訊息平台

(中央社訊息服務20250423 11:21:21) 你可知道,位居在安平區的臺南運河,即將於2026年迎來運河開通100週年,作為百年盛事的暖身活動,由安平當地居民何珮甄、李維睦、鄭瓊玲、莊雁茹、陳義添等人與文史團體共同發起,於2025年4月25日(星期五)上午8:08在安平妙壽宮集合舉辦「開通紀念合影」,並以「王城再發/府城再興」為主題邀請大家沿著運河參與健走活動,沿途發送399顆紅蛋,為運河慶生,來串連起運河百年暖身活動,傳承在地歷史,凝聚社區記憶。

綠島人權紀念碑

綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮 銘刻歷史 深烙人權 見證轉型正義新里程 | 中央社訊息平台

(中央社訊息服務20250517 15:01:25) 文化部國家人權博物館今(17)日於白色恐怖綠島紀念園區舉行「綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮」,文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、東部海岸風景區管理處長林維玲、法務部矯正署綠島監獄典獄長呂憲慈、臺東縣議員王姷力、綠島鄉代表會主席何富祥、鄉代表田亦生、鄭姵辰、陳韋宇,綠島國小校長高志翔、綠島國中校長徐湘平,以及政治受難者前輩及其家屬代表等共同出席揭牌活動。此次紀念碑錄名竣工,象徵臺灣對歷史的正視與落實轉型正義的決心,更是為向臺灣民主化歷程中不畏犧牲、無私奉獻的前輩們致敬與表達撫慰之意。

政院通過「平埔原住民族群身分法」草案保障原住民身分認同權及文化權

國父紀念館走讀台東南迴 體驗南島文化之美 | 中央社訊息平台

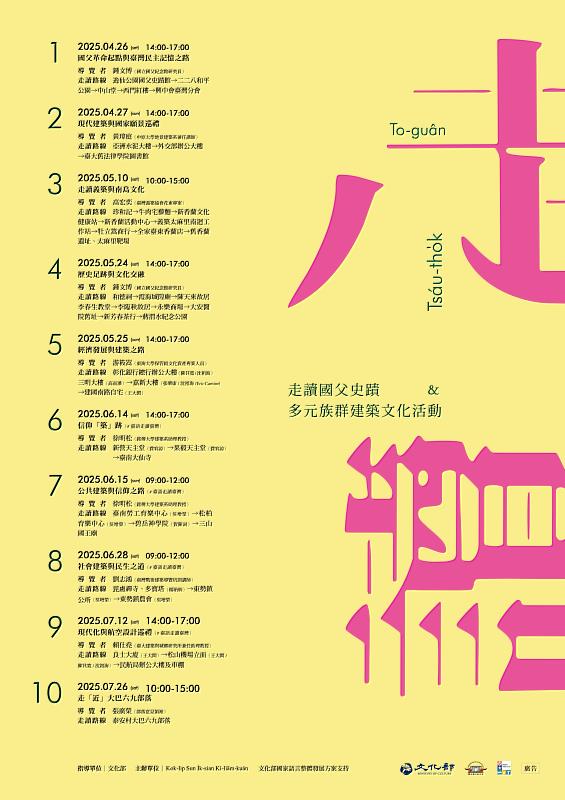

(中央社訊息服務20250512 11:00:33) 為喚起大眾對歷史文化與族群多樣性的關注,文化部所屬國立國父紀念館今年推出「走讀國父史蹟與多元族群建築文化活動」系列,自4月起至7月中旬,規劃10條具代表性的走讀路線,走訪全台歷史場域與文化空間,邀請民眾實地走訪,體會台灣社會多元文化的深厚底蘊。其中東部路線「走讀義築與南島文化——台東南迴」於今(10)日登場,帶領學員沿南迴公路踏查,探索建築與文化交織共生的風貌。

國父紀念館「走讀國父史蹟與多元族群建築文化活動」即將啟程 | 中央社訊息平台

(中央社訊息服務20250408 11:10:26) 文化部所屬國立國父紀念館由現代主義建築師王大閎設計,並於108年5月3日獲台北市政府文化局指定為市定古蹟,為台灣最具代表性的公共建築之一。今年國父紀念館延續深度文化探索的理念,特別策劃「走讀國父史蹟與多元族群建築文化活動」,融合國父孫中山推動族群共融、社會進步與現代化建設的思想,透過導覽歷史建築、現代建築與原住民族文化,帶領民眾走訪台灣各地,體驗建築所承載的文化價值與歷史脈絡。

文化部文化資產局 國家文化資產網 https://nchdb.boch.gov.tw/

BUILDINGFOCUS:《文化資產》考古遺址

文化部文化資產局 國家文化資產網 https://nchdb.boch.gov.tw/

BUILDINGFOCUS:《文化資產》考古遺址

文化部文化資產局 國家文化資產網 https://nchdb.boch.gov.tw/

BUILDINGFOCUS:《文化資產》考古遺址

LOCALCULTURETW:國定Blihun漢本考古遺址主題展 2024

《南島,以藝術之名》新書發表:臺東縣政府推動南島文化再邁新里程 | 中央社訊息平台

(中央社訊息服務20250506 17:14:35)